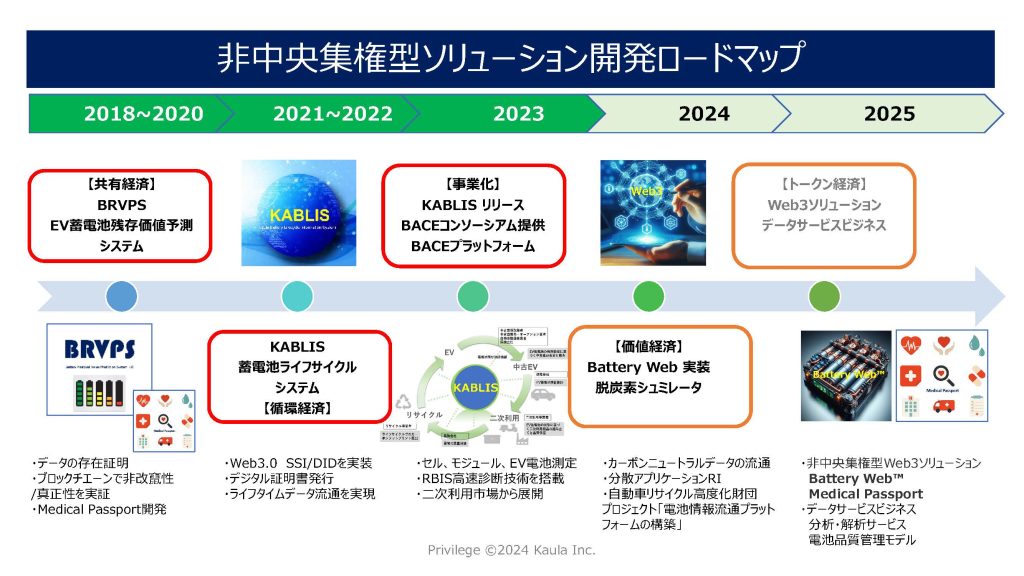

脱炭素社会に向けた「Web3自己主権型情報共有プラットフォーム」発表

- 2025Q2

・EV蓄電池品質管理モデル概要 - 2025Q1

・バッテリー劣化診断における高速診断の問題点

・EV(電気自動車)蓄電池の2次利用市場は拡大するか? - 2024Q4

・Battery Web™ / dataspace 概要とbusiness model を開示

・自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業中間報告 - 2024Q3 Battery Web™ (dataspace) 登録商標取得

- 2024Q2 電池品質管理モデルプロジェクト開始(データ分析・解析含む)

- 2024Q1 自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業継続採択

- 2023Q2 Web3自己主権型電池情報共有プラットフォーム開発着手

- 2023Q1 自動車リサイクルの高度化等に資する調査・研究・実証等に係る助成事業採択

- 2022Q4 中国市場でのKABLIS-MVPを完了

- 2022Q1 KABLIS事業化プロジェクト開始

最近のセミナー・寄稿など

- アクト×カウラ Battery Web™V1.0 バッテリー情報流通の実証・運用モデルを公開

- 年末・年始のご挨拶

- カウラ株式会社と株式会社AIBOD、Web3×AIによる次世代インフラ共同開発に向け業務提携を締結

- GBNet福岡参画企業による物流実証スタート!~使用済EVバッテリーの流通基盤構築に向けた共同実証を検討を開始~(福岡県庁ホームページ)

- GBNet福岡発表:全国初 福岡県が中古EVをリース 県内の個人や法人対象 月額2万5000円~3万5000円 レアメタルの国内循環へ

- 「定置型蓄電池のビジネス・技術動向と劣化診断技術」産業戦略アナリスト大串康彦氏が7月25日(金)に講演

- EV蓄電池品質管理モデル概要を開示

- 「BaaSカオスマップ2025年版」LiB Consulting 掲載

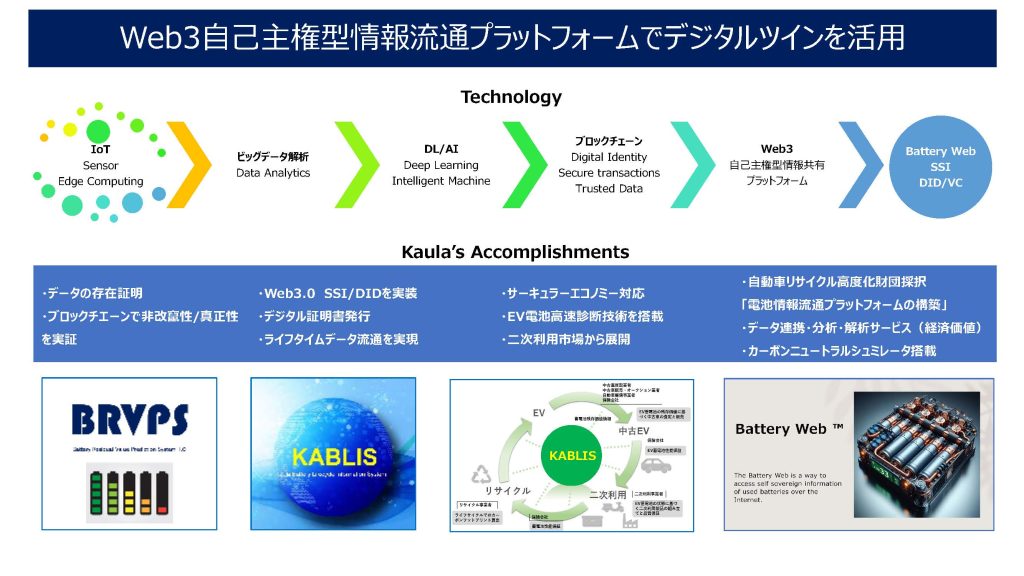

「非中央集権DXシリーズ」開始にあたって

「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の意味が何であるかはいろいろな解釈がなされていますが、もはや ”今さら聞けない” 段階に入っているのかも知れません。経済産業省が発表した「DX推進ガイドライン Ver.1.0(2018年12月)」 においては、次のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、 製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、 競争上の優位性を確立すること」

これをITの視点から解釈すると、DXは「基盤となるITの利活用により、ビジネスモデルや組織を変革すること」であり、目的は「企業の競争優位性を確立すること」という理解ができます。

既存の IT システムが老朽化・複雑化・ブラックボックス化し、これに密接しているビジネスプロセスも、 現場サイドの抵抗が大きく刷新が難しい状況であることが指摘されています。 さらに、新しいIT技術が使用されていたとしても、巨大IT企業等により個人の情報が管理されて、本人の意図とは関係なく開示・使用される、あるいは一部の法人により業界ネットワーク全体の管理や方向性が決まってしまうような可能性があります。

本シリーズでは、このような中央集権的なビジネスモデルや組織の状況を変革し、よりユーザー視点でのDX実現に貢献する、新たな非中央集権的なテクノロジーおよびその実現方法や課題について、読者の方と共に考えるきっかけとなることを意図しています。特定の企業や組織への信頼に依存しないブロックチェーンが、非中央集権的なITインフラストラクチャとしてどのようにDXを支えるのかについて考え、ビジネス分野としては、今回は特に非金融分野(エネルギー、環境、モビリティ、医療など)に焦点をあてる予定です。

第三回 非中央集権DXシリーズ

電力システムの非中央集権DX

第二回 非中央集権DXシリーズ

ブロックチェーン・ビジネスの推進

第一回 非中央集権DXシリーズ

各産業へと広がるブロックチェーン

エネルギー・ブロックチェーン入門

仮想通貨(暗号資産)の基盤としての利用から始まったブロックチェーン技術の用途は、金融から非金融へと広がり、 トランザクションにより生み出される価値は、取引から効率的なデータ共有、さらに契約・ビジネスプロセスの自動実行などへと 多様化しています。 本連載記事では、特に非金融分野ビジネスの関係者が、ブロックチェーン技術についての調査、導入検討、実証実験やアプリケーション開発 を実施する際の参考として、可能な限り最新の情報を提供することを目的としています。

日本におけるエネルギー政策全体の大きな変化を実感させるできごとの一つが、2020年7月に政府によって明らかにされた方針の発表です。そこでは、非効率な石炭火力発電所の段階的な削減の検討や、再生可能エネルギーの導入を加速するための基幹送電線の利用ルールの抜本的見直しが示され、脱炭素化の実現に向けての道筋がさらに固まってきました。この分野のデジタル化を実現できる大きな原動力となり得るものの一つに、ブロックチェーン技術があります。

本連載の今回からの第5回までは、エネルギー市場、顧客、資産、および既存のエネルギー部門のITシステムおよびオペレーショナル技術システムを接続するための技術的な基盤を提供するものとして、Energy Web Foundation (以下、『EWF』)の最新情報を中心にご紹介します。EWFは、グローバルなエネルギーコミュニティからのビジネス要件と技術要件に基づいて、エネルギー業界でのブロックチェーン技術を推進しています。 弊社 カウラ株式会社( https://kaula.jp/ )は、 2020年3月からEWFメンバーとなりました。

また、ブロックチェーン技術に日頃なじみの無い人を対象に、個別の技術的な内容について適宜、ご説明いたします。

第五回 エネルギー・ブロックチェーン入門

EW-DOSで実現する再エネトレーサビリティー(2)

第四回 エネルギー・ブロックチェーン入門

EW-DOSで実現する再エネトレーサビリティー(1)

第三回 エネルギー・ブロックチェーン入門

EW-DOSとデジタルアイデンティティ

第二回 エネルギー・ブロックチェーン入門

EW-DOSのユースケース概観と事例紹介

第一回 エネルギー・ブロックチェーン入門

EWF・EW-DOS概要 / ブロックチェーンの基本:Public型とPermission型

Kaula Lab Team

非金融分野ビジネスの関係者が、ブロックチェーン技術についての調査、導入検討、実証実験やアプリケーション開発を実施するために参考となる最新の情報を提供することを目的としています。尚、投稿者は逐次公開してゆきます。

大串 康彦

おおぐし やすひこ

アドバイザー(電力・エネルギー)

1992年荏原製作所入社、環境プラントや燃料電池発電システムの開発を担当。

2006年から2010年までカナダの電力会社BC Hydroに在籍し、スマートグリッドの事業企画やイノベーションプログラムの運営などを担当。

その後、日本の外資系企業で燃料電池や系統用蓄電システム等、エネルギー技術の事業開発に従事。

2017年に環境省 ブロックチェーン勉強会講師、2018年に経済産業省 ブロックチェーン法制度検討会構成員(物流、サプライチェーン、モビリティ分野)を努め、2019年に経済産業省「次世代技術を活用した新たな電力プラットフォームの在り方研究会」にてオブザーバーを務める。

IEEE P2418.5 エネルギー分野のブロックチェーンに関する標準化ワーキンググループメンバー。

調査報告書:

商用化が進む電力・エネルギー分野のブロックチェーン技術2020-2021[電力トレーサビリティ/P2P取引から法規制・標準化、ビジネスモデルまで]

https://book.impress.co.jp/books/1120501013

紫関 昭光

しせき あきみつ

アドバイザー(ブロックチエーン・スペシャリスト)

日本アイ・ビー・エムで製品開発、テクノロジーサービス、クラウド事業、ブロックチェーン事業をテクニカルプロフェッショナルとビジネスエグゼクティブの両方の立場で経験してきました。海外IBMとの協業と国内のお客様、パートナー様とのビジネス経験についてもバランスよく経験しています。2010年頃からクラウドコンピューティングとオープンテクノロジーが仕事の中心となり、経験とスキルを蓄積してきました。

2016 年からはHyperledger Fabric による許可型ブロックチェーンソリューションをテクニカルリーダーとして推進してきました。ブロックチェーンはチームによるDX (Digital Transformation)を可能にするテクノロジーと考えられ、自分の経験とスキルを多くのお客様やビジネスパートナー様に役立てたいと願っています。